الدورالقيادي في الأنظمة التعليمية أمام تحديات التكيف

أحمد أغبال

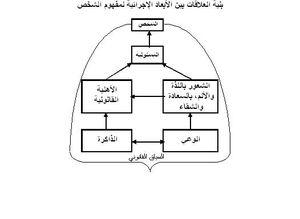

مع انتقال العالم من عصر الآلة إلى عصر المعلومات والعولمة، ودخوله مرحلة التغيرات السريعة وجدت الأنظمة التعليمة نفسهاث تغيير جذري في بيتها، وآليات اشتغالها، وفلسفتها وبرامجها من أجل التكيف مع البيئة الجديدة. وتأتي القيادة في مقدمة العناصر التنظيمية التي يجب أن يشملها التغيير الذي تفرضه التحديات البيئية. ذلك لأن تنفيذ برامج الإصلاح والتغيير يتطلب البدء بإرساء آلية للتحكم في عملية التغيير وقيادتها وتوجيهيا. ولما كانت ألأنماط القيادية التقليدية التي تبلورت في مراحل الاستقرار البيئي غير مؤهلة لقيادة التغيير بات من اللازم إعادة تحديد أهم خصائص القيادة لجعلها قادرة على مواجهة تحديات التكيف من خلال اكتساب القدرة على إعداد الموارد البشرية ل مضطرة لإحدااستقبالها والتعامل معها واستيعابها.

يهدف هذا العرض إلى بيان أهمية الدور القيادي في مرحلة التغيرات السريعة التي يشهدها العالم، وتحديد الموضوعات التي يجب أن تتركز عليها البحوث المستقبلية في هذا المجال. ولتحقيق هذا الهدف سنحاول في البداية التعرف على طبيعة التغير واتجاهه من أجل استنباط الاستراتيجيات القيادية الممكنة لمواجهة تحديات التكيف.

انشغل علماء الاجتماع الأوائل وفلاسفة القرن التاسع عشر (هيجل، ماركس، كونت، الخ) بسيرورة المجتمعات والتنبؤ باتجاه التاريخ. وأما اليوم، فقد أصبح طموح العلماء متواضعا للغاية، إذ لم يعد أحد منهم يهتم بقضايا التغير الاجتماعي على المدى البعيد. لقد أصبح التحليل السوسيولوجي لدينامية المجتمع محصورا في الكشف عن منطق التغير في نظم التفاعل التي يمكن للباحث أن يحيط بها في حدود الإمكانيات المتوفرة له. وأما المنهجية المعتمدة فإنها ترتكز على مصادرة أساسية مفادها أن فهم التغير الاجتماعي يستلزم الرجوع إلى العناصر الأولى التي يتألف منها نظام التفاعل (الفاعلون الاجتماعيون). ويكون الهدف هو صياغة نموذج نظري لتفسير كيفية حدوث التغير في مجال معين من مجالات النشاط الاجتماعي. ومن أمثلة ذلك النموذج الذي صاغه عالم الاجتماع السويدي هاغرستراند Hagerstrand في دراسته للتغير الحاصل في نظام الإنتاج الزراعي على إثر إدخال تقنية جديدة وإشاعتها بين المزارعين. تتبع الباحث الكيفية التي انتشرت بها التقنية الجديدة، واختزلها في نموذج يرتكز على المبادئ التالية(أنظر بهذا الصدد: Boudon 1997, pp. 167-168) :

- انطلق مسلسل التغيير عندما استعمل أحد المزارعين التقنية الجديدة؛

- يجتمع الفاعلون الاجتماعيون (المزارعون) في لقاءات ثنائية؛

- للفاعلين استعدادات متباينة لقبول التقنية الجديدة، تتوزع بطريقة يفترض أن يكون الباحث على علم بها؛

- يزداد احتمال ميل الفاعلين إلى قبول التقنية الجديدة كلما ازداد عدد اللقاءات التي يمارس فيها نوع من التأثير الإيجابي؛

- تختلف درجة احتمال حصول اللقاء بين الأفراد، وتتحدد بالمسافة التي تفصل بعضهم عن البعض الآخر والتي يفترض أن يكون الباحث على علم بمقاديرها.

تصف هذه المصادرات سلوك الفاعلين الاجتماعيين على المستوى الميكروسكوبي، وتكمن أهميتها في كونها تساعد الباحث على استنباط منطق التغير في نظم التفاعل المخصوصة، وتعطينا فكرة عن التحليل السوسيولوجي المعاصر لعملية التغير الاجتماعي. يخضع هذا التحليل للمبادئ التالية :

- تحليل الظواهر التي تقع على مستوى نظام التفاعل في مجال معين؛

- يتم التعامل مع الظواهر الناشئة باعتبارها ظواهر مترتبة عن سلوك الفاعلين في النظام؛

- ولكن الظواهر الملاحظة على مستوى النظام الكلي لا علاقة لها بإرادة الفاعلين ومقاصدهم. لذلك يمكن القول عنها بأنها ظواهر ناشئة (عن التفاعل)؛

- يأخذ سلوك الأفراد شكل فعل موجه ضمنيا نحو غاية معينة؛

- يندرج هذا الفعل ضمن ما يسمى بنظرية الفعل المعقد.

يفترض في ضوء هذا التحليل أن تكون للفرد قصدية. فهو يجد نفسه أمام اختيار الأخذ بالتقنية الجديدة أو عدم الأخذ بها، وعليه أن يتخذ القرار المناسب. يختلف هذا القرار عن القرار العقلاني الذي يتخذه الشخص المستنير الذي يضرب لكل شيء حسابا. إن الفرد في سياق هذا التحليل ليس متيقنا من أنه سيجني ربحا من التقنية الجديدة. ولذلك يتخذ القرار في ضوء التفاعل مع الآخرين. فبما أنه لا يستطيع أن يبني قراره على أساس موضوعي، يلجأ إلى التشاور مع من يثق بهم من الفاعلين الاجتماعيين. هذا مع العلم أن الأفراد يتحركون في وضعيات تختلف فيها المتغيرات التي تؤثر في تقديراتهم لتكاليف التقنية الجديدة وعوائدها. وكذلك تختلف الاستراتيجيات المعتمدة للحصول على المعلومات الضرورية لاتخاذ القرار المناسب. وتعتبر الثقة والاستشارة إحدى هذه الاستراتيجيات. ولكن هذه الاستراتيجية لا تعصم من الوقوع في الخطأ. فقد تفضي الاستشارة إلى نتائج متناقضة، وقد تتعارض مع التقاليد الموروثة التي تتمتع بقوة الإقناع بسبب قدرتها على الاستمرار والثبات والصمود في وجه التقلبات الظرفية لأمد بعيد (Boudon, 1997).

من وراء هذا التحليل تتراءى الصورة المعقدة للفاعل الاجتماعي. تتداخل في تكوين هذه الصورة عناصر ذاتية(الوعي والإرادة والقصدية) ومتغيرات الوضعية التي تخرج عن سيطرة الفرد. ولذلك تنشأ الظواهر الجمعية عن التفاعل بين الأفراد. حيث يجد الفرد نفسه مضطرا إلى التفاعل مع غيره. وعن هذا التفاعل تنشأ الظواهر التي تتجاوز الأفراد. يمكن القول بناء على ذلك إن فهم سلوك الفاعل الاجتماعي يستلزم اللجوء إلى نظرية للفعل تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المعقدة لهذا الفعل الذي يختلف عن السلوك العقلاني للنموذج المثالي للفاعل الاقتصادي homo_oeconomicus. إن الفعل الاقتصادي يميل على العموم إلى أن يكون فعلا عقلانيا. وأما سلوك الفاعل الاجتماعي فإنه غالبا ما تتداخل فيه العناصر العقلانية مع العناصر غير العقلانية. فقد يكون هذا الفعل عقلانيا على المدى القريب، وغير عقلاني على المدى البعيد، وقد تترتب عنه نتائج عكسية غير متوقعه.

نخلص من ذلك كله إلى القول إن آليات التغير في نظم التفاعل تقع على مستوى العلاقات البيشخصية. وبالتالي فإن إحداث التغيير في نظام معين، كنظام التعليم مثلا، يتطلب إرساء آليات للتأثير الشخصي. وتعتبر القيادة إحدى أبرز هذه الآليات. لا يحدث التغيير في نظم التفاعل بمجرد أن توضع التصاميم والخطط العقلانية ويعمد إلى تنفيذها بالاعتماد على الوسائل التقنية وحدها. ذلك لأن هذه النظم غالبا ما يمتزج فيها العقلاني باللاعقلاني. وعندما يتم التركيز على الجانب العقلاني، من غير أن يأخذ البعد العاطفي-الوجداني بعين الاعتبار، تظهر المقاومة، وتتصلب المواقف والاتجاهات السلبية نحو الإصلاح والتغيير.

1-1- مقاومة التغيير

هناك تصور شائع عن المدرسين بأنهم قوة محافظة تقاوم التغيير. والمقصود بالمقاومة رفض الانخراط في مسلسل التغيير. تولد المقاومة ردود فعل لدى دعاة الإصلاح والتغيير تتمثل في اتهام المدرسين بالتقاعس، والتكاسل، والاسترخاء، والتعلل، وفقدان القدرة على الإبداع والتجديد، وانعدام النظرة الواقعية إلى الأمور. ويتهمهم المدرسون من جهتهم بالسلطوية، والتعالي، والانفراد بالقرار. وهكذا يحتد الصراع بين الطرفين، ويتعثر الإصلاح. ولذلك كان من المفيد التعرف على الأسباب الكامنة خلف مقاومة التغيير.

يرى واطسون (Watson, 1969) أن» كل القوى التي تساهم في المحافظة على الثبات في الشخصية أو في النظام الاجتماعي تعتبر من جملة القوى التي تقاوم التغيير... إن الميل إلى الإنجاز وتحقيق الأهداف، والميل إلى المحافظة على الوجود، والعودة إلى التوازن هي ميول محبذة، لأنها تمكن من استمرار الهوية ، والأفعال السديدة، والحضارة والثقافة « (ص 488). إن المقاومة، من وجهة النظر هذه، هي مقاومة للتغير في حد ذاته من أجل الحفاظ على التوازن. إن الخوف من فقدان التوازن هو سبب المقاومة العميق. ولذلك كان التغيير في نظر واطسون شيئا غير مرغوب فيه أصلا.

وعلى العكس من ذلك، يرى افريد (Fried, 1980) أن التغيير ليس ممكنا فحسب، ولكنه مطلوب وضروري أيضا، لأنه ينعش تجاربنا العاطفية-الوجدانية والمعرفية، ويثير خيالنا، ويمدنا بالطاقة التي تحرك تجاربنا الشعورية للخروج من الرتابة. »إن غياب التغيير، في نظره، يجعلنا نشعر وكأننا نموت موتا بطيئا« ( ص 15-16).

وهنا يطرح السؤال: هل يقاوم الناس التغيير أم يطلبونه ؟ وهل هناك إمكانية التوفيق بين الموقفين ؟ بإمكاننا أن نصل إلى حل معقول للإشكالية المطروحة إذا نحن قمنا بإعادة تحديدها باعتبارها مسألة تنطوي على مفارقة لا على تناقض. يبدو في ضوء هذا التحديد أن الناس يسلكون وفقا لهذا الموقف أو ذاك حسب ما تمليه عليهم الملابسات الظرفية. فقد يسعون إلى التغيير بعزم شديد، وقد يقاومونه بقوة. وربما تزامنت الرغبة في التغيير مع مشاعر القلق والإحجام.

فإذا كان المدرسون يقاومون التغيير في حد ذاته، مثلهم في ذلك مثل أية فئة اجتماعية أخرى، فإنهم يقاومونه أيضا تجنبا للخسارة المتوقعة التي قد يتسبب فيها. والواقع أنه غالبا ما تكون المقاومة مجرد رد فعل ضد الخسارة المتوقعة. ذلك لأن دعاة التغيير يطالبون المدرسين بالإقلاع عن عاداتهم وأساليبهم المعهودة في العمل، وتغيير أدوارهم وتصوراتهم لقضايا التربية والتعليم التي تنسجم مع تمثلهم القيم المهنية. وإذا كانوا يعترفون بأهمية وجدوى الأساليب الجديدة، فإن ما لا يستسيغونه هو أن يتم إدراجهم في قائمة الأشياء المستهدفة في استراتيجية التغيير. يدل ذلك على أن معايير العمل لا تنسجم دائما مع التجارب الشعورية للأفراد. وبسبب وجود الفجوة بين المعايير والتجارب الشعورية يميل الأفراد إلى التكتم على مشاعرهم. فقد يظهر الفرد ولاءه للمهنة في الوقت الذي يعيش فيه تجربة شعورية خاصة لا تنسجم في توجهاتها مع معايير العمل، وتتحول هذه المعايير، وربما القيم المهنية كلها، إلى قوة تكبت التجارب الشعورية، فيمسك الفرد عن التعبير عن مشاعره، ويتعذر التواصل بينه وبين غيره. وهكذا يتحول البعد العقلاني في نظام التفاعل إلى قوة خفية تعيق مجهود الإصلاح والتغيير. وأما محرك هذه العملية فهو الخوف من الخسارة المتوقعة التي تهدد الاعتبار الذاتي للفرد وصورته عن ذاته.

والواقع أن التغيير قد يجلب الفوائد مثلما يجلب الخسارة. ولا يهمنا هنا ما إذا كان مفيدا بالنسبة لفئة معينة ومضرا بمصالح فئة أخرى طالما اقتصر الحديث على أفراد فئة متجانسة، وهي فئة المدرسين. ومع أن التغيير يحمل في طياته الإيجابي والسلبي، فإن دعاة الإصلاح لا يبشرون إلا بالربح، وهو ما من شأنه أن يولد مشاعر الحذر في نفوس المدرسين الذين قد لا يرون فيه إلا الخسارة. وأما الخسارة التي ترعب المدرسين فهي، في نفس الوقت، خسارة واقعية ومتخيلة. ينطبق هذا الحكم على الربح المتوقع أيضا. ولا يمكن الحسم فيما إذا كانت هذه الأمور واقعية أو خيالية ما لم ينخرط المدرسون في تجربة التغيير. إن تصورهم للخسارة لا يستند، في الواقع، إلى أي معيار موضوعي لتقدير حجمها وآثارها السلبية على الحياة المهنية والشخصية. فمن خلال معايشة التجربة يستطيعون تحديد قيمة الخسارة بالمقارنة مع قيمة العوائد الإيجابية. وربما بدت لهم أقل بكثير مما كانوا يتوقعون. ويدركون بالتالي أن مخاوفهم، وإن كانت مبررة، فإنها كانت تتجاوز الحدود المعقولة.

إن ما يجب على دعاة التغيير أن ينتبهوا إليه هو أن توقع الخسارة، وما يرتبط بها من مشاعر الخوف، هو من التجارب الشعورية التي يجب تفهمها. إننا نخاف أن نفقد ما ينبني عليه توازننا واعتبارنا الذاتي. إن فقدان شيء عزيز علينا يولد في نفوسنا مشاعر الأسى، والحزن، والكرب، والغيظ، والإثم، والخزي، والعار. ومما يترتب عن هذه المشاعر الميل إلى جلد الذات وجلد الغير. ومن ثمة ينشأ الميل إلى الشكوى. وسرعان ما تتحول الشكوى إلى اتهام غير معقلن، ثم يتحول الاتهام إلى نقد معقلن في محاولة لإعادة التوازن إلى الذات. النقد، في هذه الحالة، وسيلة لإثبات الوجود واستعادة الاعتبار الذاتي. إن مشاعر الحزن والأسى جراح عميقة، والنقد بهذا المعنى بلسم لمداواتها، إنه جزء لا يتجزأ من التجارب الشعورية المرتبطة بعملية التغيير. ولذلك يجب تفهم هذا النقد، وإقامة قنوات للتواصل مع الفاعلين التربويين المتخوفين من التغيير. وهو ما يتطلب وضع استراتيجية واضحة للتواصل يكون هدفها هو حصر المخاوف ضمن حدود معقولة. يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال إقامة حوار مفتوح تتاح فيه الفرص للأفراد للتعبير عن انشغالاتهم ومخاوفهم من خلال إثارة النقاش حول حسابات الربح والخسارة.

والملاحظ أن استراتيجيات التواصل التي يضعها المسئولون في الأنظمة التعليمية، باعتبارها جزءا من آلية تدبير الإصلاح، غالبا ما يكون هدفها هو التوعية بقضايا الإصلاح الذي يتعاملون معه بشكل مجرد دون التعرض لامتداداته على مستوى التجارب الشعورية للفاعلين التربويين المعنيين بالإصلاح. هكذا نجد المسئولين في النظام التعليمي المغربي، مثلا، ينظمون الحملات "التحسيسية" التي أطلقوا عليها اسم "منتديات الإصلاح" ليجعلوا منها مناسبة لإلقاء خطب لا تخلوا من النرجسية، تناقلها مختلف وسائل الإعلام، ومع ذلك لم تصل أصداؤها إلا إلى فئة قليلة من الفاعلين التربويين. نظمت هذه المنتديات وفقا لبرنامج أعد سلفا في الإدارة المركزية، يهدف إلى "التذكير" بأهداف الإصلاح، و"التعريف بالإنجازات"، وكذا "التعريف بآفاق النظام التعليمي"، الخ، حسب ما ورد في وثيقة نشرتها وزارة التربية الوطنية والشباب. وعندما يرد الحديث عن العوائق يكتفي الخطاب الرسمي المتداول في إطار استراتيجية التواصل البيروقراطية باستعراض بعض الإكراهات الموضوعية كالنقص في الموارد المالية والبشرية وفي البنية التحتية والتجهيزات وغير ذلك من المعيقات التي لا علاقة لها بشكل مباشر بنظم التفاعل في المؤسسات التعليمية. ويكتفي الخطاب الرسمي بالتعبير عن الأسف من » تأخر إدماج الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين في المساهمة في تفعيل مقتضيات الإصلاح وتحقيق أهدافه « و »تردد مشاركة بعض الأطراف والفاعلين التربويين، ممن يمتلكون مهارات وكفاءات تربوية قيمة« [1]. يتجلى ذلك أيضا من خلال ما عبرت عنه اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين حين لاحظت »أن العناية الخاصة التي حظيت بها الأوضاع المادية والاجتماعية لأسرة التعليم لم يرافقها انخراط قوي لأعضائها في تفعيل جوانب الإصلاح المرتبطة بمهامهم « [2]. إنه الشعور بالخيبة.

ومن هنا يطرح السؤال: كيف يمكن قيادة التغيير من اجل إقناع المترددين وتبديد مخاوفهم ؟ يتعلق الأمر هنا بمسألة تدبير الموارد البشرية في المنظمات التعليمية خلال مراحل الإصلاح والتغيير. وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أنه لا يوجد نوع واحد من التغيير (أنظر على سبيل المثال: (Rechard and Prichard, 1992 ;Nadler and Tushman, 1995 ; Quinn, 1996 ; Boudon, 1997). والملاحظ أن المنظمات التعليمية عبر العالم تميل إلى هذا النوع أو ذاك من أنواع التغيير. ويترتب عن ذلك ميلها إلى استخدام هذا النوع أو ذاك من أساليب التدبير التي تتناسب مع متطلبات التغيير المراد إحداثه. فقد تكون خطط التغيير من نوع الخطط القريبة المدى أو من نوع الخطط البعيدة المدى. كما أنها قد تختلف من حيث درجة العمق والاستمرارية أو القطيعة مع الماضي. وكذلك تشتد المقاومة أو تخف حسب نوع التغير المراد إحداثه. وقبل ان تطرق لمسألة قيادة التغيير سوف نستعرض في البداية أواع التغيير.

1-2- أنواع التغيير

يميز الباحثون في هذا الإطار بين نوعين أساسين من التغير: التغير التدريجي incremental change والتغير العميق deep change. يتحقق النوع الأول وفقا لاستراتيجية متسلسلة الخطوات، كل خطوة فيها هي عبارة عن تعديل محدود يدعم الخطوة السابقة ويكملها، حيث يفترض أن يؤدي كل تعديل جديد إلى تحسين أداء المنظمة بشكل تدريجي. يرى روبرت كوين أن هذا النوع من التغيير »غالبا ما يكون محدود المدى، قابلا للارتداد... وناذرا ما يتسبب في اضطراب الأنماط المعهودة، فهو امتداد للماضي« (Quinn, 1996, p.3). يمكن القول بعبارة أخرى إنه تغير طبيعي، أو لنقل إنه جزء من آلية اشتغال المنظمة، لأنه يساعدها على الاشتغال بطريقة هادئة وفعالة. ومن التعديلات التي يمكن إحداثها فيما يتعلق بآلية اشتغال المنظمات المدرسية يمكن أن نذكر على سبيل المثال ابتكار طرق جديدة للدفع بآباء التلاميذ إلى الاهتمام أكثر بدراسة أبنائهم، وتحسين عمليات التفاعل بين المدرسين، وتقوية روح التعاون بينهم، ومساعدتهم على الحصول على معلومات وافية عن التلاميذ لتحسين عملية التفاعل معهم. يتحقق ذلك من خلال تنظيم ندوات تجمع المدرسين من مختلف التخصصات يكون هدفها بلورة تصور مشترك حول مختلف القضايا المرتبطة بعمليات التعليم والتعلم. إن التعديلات التي يتم إحداثها على مستوى عمليات التفاعل لا تؤدي إلى حدوث نقلة جوهرية في طريقة اشتغال المنظمة المدرسية، وإن كانت تساعد على تحسين أدائها نسبيا. يشمل التغيير المتدرج الحلول "الترقيعية" التي تستهدف »رفع درجة التلاؤم والانسجام بين مختلف العناصر التي تتكون منها المنظمة « (Nadler and Tushman, 1995, p. 22).

ومع أن التغيير المتدرج يؤثر بشكل من الأشكال في العلاقات وعمليات التفاعل بين الأفراد إلا أنه يختلف اختلافا جوهريا عن التغيير العميق الذي يحدث قطيعة مع الماضي. ذلك لأن التغيير العميق يحدث نقلة جوهرية في طريقة اشتغال المنظمة من خلال تغيير هويتها أو نظامها. إنه تغيير عسير وصعب، لآن تكاليفه بالنسبة للأفراد تكون باهظة للغاية. يقول روبرت كوين بهذا الصدد: »يختلف التغيير العميق عن التغيير المتدرج من حيث انه يستلزم طرقا جديدة في التفكير والسلوك. فهو يشمل مجالا واسعا، ويحدث قطيعة مع الماضي، وليس قابلا للارتداد. إن المجهود المبذول لإحداث التغيير العميق يلحق الأذى بأنماط الفعل المعهودة، ويتطلب المجازفة وقبول المخاطر « (Quinn, 1996,p. 3).

ذلك لأن برامج التغيير العميق تنفذ وفقا لمقاربة تقوم على معايير جديدة، وتستهدف إعادة هيكلة النظام التعليمي بناء على مصادرات ومبادئ جديدة. ومما يترتب عن تطبيق هذه المقاربة تغيير المنهاج وطرق العمل، وإعادة توزيع الموارد، وخلق نظام لجمع ومعالجة البيانات، إلى غير ذلك من الإجراءات التي تحدث قطيعة مع النظام السابق، والتي تؤدي إلى تغيير أنماط التفكير والسلوك لدى الفاعلين التربويين. حيث يجد المدرسون أنفسهم مضطرين لتغيير أساليبهم في التدريس والتقويم، ويجد التلاميذ أنفسهم في وضعية تغيرت فيها طبيعة العمل المدرسي والمهارات المطلوبة، ونوعية الأداء المرغوب فيه، ومقدار المسئولية الملقاة على عاتقهم. ويضطر الآباء، من جهتهم، إلى التكيف مع الوضعية الدراسية الجديدة لأبنائهم. تستدعي المقاربة الجديدة إعادة النظر في علاقة المدرسة بمحيطها، ونشر الوعي لدى أفراد المجتمع المحلي بالتغير الحاصل في طريقة اشتغال المؤسسات التعليمية لجعلهم أكثر قابلية لفهم آثار التغيير على أبنائهم، ومعرفة ما يتوقع منهم القيام به إزاءهم في ضوء متطلبات التغيير. وهكذا يتسع مجال التغيير ليشمل الأبعاد الداخلية والخارجية للعملية التعليمية-التعلمية.

والملاحظ أن الناس لا يرغبون دائما في التغيير الجذري العميق. ولكن قانون التكيف يفرض هذا النوع من التغيير. لقد أدت الثورات التيكنولوجية المعاصرة إلى إحداث تغير جذري في المحيط الخارجي للمنظمات المدرسية. يتجلى ذلك بالخصوص في التغيير الحاصل في بنية سوق الشغل وفي البنية الاقتصادية على العموم. حيث أصبحت عروض العمل الروتيني، الذي يتطلب إنجازه مهارات معرفية بسيطة، في تناقص مستمر. وفي المقابل ازداد الطلب على القوى النشيطة ذات المهارات المعرفية العالية، البالغة التعقيد. ولذلك لزم أن تعمل الأنظمة التعليمية على مواكبة هذه التحولات، وأن تجعل من القدرات المعرفية العالية والكفاءات التي ازداد عليها الطلب هدفها الأساسي. ومن هنا ظهرت الحاجة إلى تغيير المنهاج والبرامج، وأساليب التدبير والتدريس والتعلم، ونظم التقويم. لقد أصبحت الحاجة إلى التكيف مع الظروف المتقلبة تستلزم تغيير الباراديغم التربوي. والمفصود بذلك تغيير المصادرات، والأهداف، وأنماط السلوك والتدبير والتنظيم، ومجالات التركيز الاستراتيجية. إن التغير الحاصل على مستوى بنية المحيط الخارجي يستلزم إحداث تغيير بنيوي عميق في المنظمات المدرسية لتتمكن من تحقيق وظيفة التكيف الخارجي من أجل الحفاظ على البقاء. والحقيقة أن هذا النوع من التغيير عسير ومؤلم. إن تحديات التكيف، كما يقول هايفز ولوري »هي مشكلات شمولية ليست لها حلول جاهزة « .(Heifetz and Laurie, 1997, p. 124) إن معالجة هذه المشكلات تحتاج إلى وضع معايير تنظيمية جديدة، وإرساء نظم للدعم من أجل إحداث التغير المطلوب والتحكم فيه. إن التغير الحاصل في المحيط يستدعي بالضرورة إحداث تغيير مناسب على مستوى منظومة القيم والمعتقدات التي تقوم عليها تصوراتنا للتعليم والتعلم. والمقصود بذلك تغيير الثقافة التنظيمية والثقافة المدرسية تغييرا جذريا. ولا يتحقق ذلك إلا من خلال إرساء آليات جديدة لقيادة التغيير.

إن تحديات التكيف تستدعي ابتكار طرق جديدة لمعالجة المشكلات المطروحة في عالم يتميز بالتغيرات السريعة وعدم اليقين والغموض. ويعتبر مجال القيادة هو المجال الأول الذي يحتاج إلى طرق جديدة للتعامل مع المشكلات. ومعنى ذلك أنه يجب البدء بتغيير نمط القيادة نظرا لأهمية الدور القيادي في المنظمات المدرسية وغيرها من المنظمات الأخرى. إن مساعدة المنظمة المدرسية على التكيف الخارجي في عالم متقلب، تتوقف على مدى قدرة القيادات على اكتساب مهارات وقدرات جديدة تؤهلهم لاستيعاب التحديات البيئية والتعامل معها بشكل واقعي في ضوء متطلبات الدور القيادي، لما له من تأثير عميق وبعيد المدى في مجال الأداء الوظيفي للمنظمات. وقبل التطرق للقضايا المتعلقة بقيادة التغيير، نود في البداية التعرف على الأدوار المتوقعة لقيادات المنظمات في مواجهتها للتحديات البيئية.

2-1- القيادة التقليدية

لقد اعتاد الناس على الربط بين القيادة والسلطة الشكلية. وأفرز هذا التصور الأحادي الجانب أسطورة القائد-البطل، وذلك على الرغم من أن السلطة الشكلية لا تؤهل الفرد بالضرورة إلى اكتساب القدرة على التأثير. ومع افتراض وجود قائد يجمع بين السلطة الشكلية والسلطة الكاريزمية فإنه من المستبعد أن يحرك عملية التغيير ويتحكم فيها بمفرده في عصر لم يعد فيه مكان لفكرة البطولة. ولذلك دعا العديد من الباحثين إلى ضرورة التخلي عن فكرة القائد-البطل والأخذ بنظرة القيادة ذات القاعدة العريضة، على اعتبار أن هذا النمط القيادي جزء لا يتجزأ من آلية التحكم في عملية التغيير في المنظمات المدرسية بالخصوص.

تنسجم فكرة القائد-البطل أو نظرية الرجل العظيم مع نظرية السمات التي تربط القيادة بشخصية القائد. ترتبط القيادة، من وجهة النظر هذه، ببعض السمات الفطرية التي تتحول في ظروف معينة إلى مهارات قيادية. ومن هذه السمات الذكاء، وروح المبادرة، والبادرة، والحزم، والطموح، وقوة الإرادة، والاتزان الانفعالي، والثقة بالنفس، والميل إلى المخالطة الاجتماعية والمشاركة الوجدانية، على غير ذلك من السمات التي يمكن اختزالها في مفهوم النضج الشخصي. وأما المهارات التي يتعين على القائد اكتسابها فهي :

- القدرة على اتخاذ القرارات وإصدار الأوامر؛

- القدرة على إدارة الاجتماعات وتنظيم النقاش وتوجيهه؛

- القدرة على الإقناع والتأثير، وتتطلب نوعا من الذكاء الاجتماعي، والاتزان الانفعالي، وضبط النفس، والقدرة على تفهم مشاعر الأفراد مع الحزم عند الضرورة؛

- القدرة على حل المشكلات، وتتطلب توفر القائد على قدر مهم من الذكاء؛

- القدرة على تنظيم المهام، وإدارة العمل، وتحديد الأهداف وتوجيه الجهود نحو تحقيقها؛

- القدرة على التنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها والعمل على تفاديها؛

- الاستعداد للقاء أفراد المجموعة متى رغبوا في ذلك، ومناقشة ما يطرحونه من القضايا التي تشغل بالهم.

وأما الدوافع التي تحرك هذا النوع من النشاط القيادي فهي الرغبة في إثبات الذات، ونيل تقدير الجماعة، إلى جانب الرغبة في تحقيق أهداف المجموعة والرغبة في الارتقاء عبر مراتب السلطة.

ولقد أدت المغالاة في تقدير أهمية السمات الفطرية في بروز الدور القيادي لبعض الأفراد إلى تشكل الصورة المثالية للقيادة، والبحث، في ضوء هذه الصورة، عن الأشخاص الموهوبين، أولئك الأبطال الذين يتوقع منهم أن ينقذوا الناس، ويقودونهم نحو الخلاص. وعندما يرحل البطل، تعود الأوضاع إلى سابق عهدها، ويحصل الارتباك والاضطراب في حياة المجموعة إلى حين عودة "المهدي المنتظر". تتغذى هذه النظرة الرومانسية إلى القيادة من الثقافة السائدة الضاربة الجذور في وجدان الفرد والجماعة.

لا بد من إحداث قطيعة مع هذا التصور الرومانسي الذي لم يعد يتلاءم مع متطلبات الاستجابة للتحديات البيئية. يقول هايفتز ولوري (Heifetz and Laurie, 1997, p. 124) :

» لإحداث التغيير، يتعين على هيئة الإدارة أن تضع حدا لنمطها السلوكي المعهود، وذلك بأن تطرح فكرة القيادة في شكل حلول. ومع أن هذا التوجه طبيعي للغاية... فإن موقع المسئولية، فيما يتعلق بحل المشكلات المرتبطة بتحديات التكيف التي تواجه الشركات، يجب أن ينتقل إلى مجموعات العمل. إن الحلول المتعلقة بتحديات التكيف لا تنبثق عن الطاقم الإداري وحده، بل عن الذكاء الجماعي للموظفين في جميع المستويات، والذين هم في حاجة إلى أن يكون كل واحد منهم موردا بالنسبة لغيره مهما كان موقعه، يتعلم منه طريقته في الوصول إلى الحلول «

وخلاصة القول، إن إرادة التغيير، عندما تقتصر على شخص واحد أو عدد قليل من الأشخاص، يزداد احتمال الاصطدام بينها وبين إرادة العاملين في المنظمة للحفاظ على أنماطهم السلوكية وعاداتهم في العمل.

2-2- القيادة في عصر التحولات السريعة

لقد اعتادت القيادات الإدارية في مجتمعنا لفترة طويلة على ممارسة وظائفها في بيئة هادئة نسبيا. ومع تزايد وتيرة التغير في المحيط الخارجي للمنظمات المدرسية، مالت الكفاءة الإدارية للقيادات إلى الانخفاض. هذا بالإضافة إلى أن القيادات الإدارية لم يكونوا قد استشعروا الحاجة من قبل إلى اكتساب وتطوير المهارات والقدرات الضرورية لقيادة التغيير. وظلوا يمارسون أدوارهم الإدارية في نطاق محدود (تنفيذ المذكرات والتعليمات، برمجة الأعمال، مراقبة سير العمل، الخ)، ولا يتقاسمون أدوارهم مع غيرهم. وشاع نمط القيادة الفردي

ومع دخول العالم مرحلة التغيرات السريعة، ظهرت الحاجة إلى دمقرطة القيادة. ومعنى ذلك انه لا ينبغي أن تظل المهارات القيادية حكرا على القيادات الإدارية وحدها، بل يجب إشاعتها بين الفاعلين التربويين (المدرسون، التلاميذ، الآباء...). ذلك لأن تحديات التكيف تفرض على الجميع الانخراط في مسلسل الإصلاح والتغيير. ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تجاوز نمط القيادة الفردي، وتوسيع تصورنا للقيادة ليشمل الفاعلين الذين يحتلون مختلف المواقع في المنظمة. لآن التغيير لا يتحقق بمجرد إصدار المذكرات والتعليمات، ولأنه عملية معقدة تشمل العديد من عناصر النظام التعليمي التي لا يمكن للقيادة الفردية أن تستوعبها مهما كانت عظمة القائد.

يرى نادلر وتوشمان (Nadler and Tushman, 1995) أن المهارات القيادية المطلوبة لمواجهة التحديات البيئية وتيسير عملية التغيير الجذري في مختلف أنواع المنظمات تختلف اختلافا جوهريا عن المهارات المستعملة لقيادة التغيير التدريجي. هذا مع العلم أن النمط القيادي للمنظمات المدرسية له خصوصيته التي تميزه عن الأنماط المعمول بها في غيرها من المنظمات الأخرى كالمنظمة العسكرية، والصناعية، الخ. ذلك لأن » كل ما يحدث في المؤسسة التعليمية يكتسي دلالات أخلاقية قد لا تتناسب في الواقع مع طبيعة المؤسسات الأخرى في مجتمعنا « (Sergiovanni, 1996). ومع ذلك، يقول سرجيوفاني ظل الباحثون في حقول التربية والتعليم يستعيرون أفكارهم من نظريات القيادة التي تبلورت في عالم الأعمال وإدارة المقاولات. إن مثل هذه النظريات لا تخدم، في نظره، الأهداف الحقيقية للأنظمة التعليمية، ولن تساعد على تحسين نوعية التعليم والتعلم. ومما يترتب عن ذلك ضرورة الاعتراف بخصوصية المنظمات المدرسية، ومن ثمة صياغة نظرية للقيادة تتناسب مع طبيعتها وأهدافها في زمن التغيرات السريعة.

يظهر من خلال مراجعة الأدبيات التي تناولت موضوع القيادة في السنوات الأخيرة، ان تطوير نظرية القيادة الملائمة للتحكم في عملية التغيير يستلزم الاستجابة للشروط التالية :

- الاعتراف بأن مفهوم القيادة يختلف عن مفاهيم الإدارة والتدبير والتسيير؛

- ضرورة التخلي عن فكرة القائد-البطل hero-leader؛

- تطوير نموذج القيادة ذات القاعدة العريضة؛

- تشجيع المبادرات الفردية؛

- تطير قدرة المنظمة على التعلم؛

- اكتساب القدرة على إقامة مسافة بين الأنا وبين ما يجري في حقل الممارسة العملية.

تشير هذه القضايا إلى القدرات والمهارات التي تندرج في تكوين قيادة التغيير. تختلف هذه المهارات عن تلك التي نجدها لدى قيادات المنظمات في مراحل الاستقرار النسبي. ومن أبرز الخصائص التي تميز قيادة التغيير، في نظر سيرجيوفاني (Sergiovanni, 1995) ارتكازها على مبدأ تفويض السلطة. وقد جاء هذا المبدأ كبديل لمفهوم "القيادة القوية" التي لا تستجيب لمتطلبات تنفيذ خطط التغيير. تكمن أهمية مبدأ تفويض السلطة في كونه يعزز روح المسئولية لدى الفاعلين، ويدعم التزامهم بخدمة المجتمع الذي أوكل إليهم مهمة السهر على تربية وتعليم أبنائه. ويتجلى الوعي بهذه المهمة من خلال القدرة على اتخاذ القرارات التي تراعي الجوانب الإيجابية في تقاليد المجتمع وأعرافه، وتأخذ بعين الاعتبار الوقائع الراهنة، وتنظر إليها من زوايا مختلفة، وتعمل على نشر الوعي بشروط استمرار الحياة بالنسبة للأجيال القادمة. تتلخص هذه المهمة في جعل المنظمة قادرة على التكيف والاستمرار، وخدمة أهداف تتجاوز أهداف الفرد.

تلك، إذن، هي المهام المنوطة بقيادة التغيير. تشمل ممارسة هذا النوع من الإشراف العناية بالموارد البشرية، وخلق مناخ تنظيمي داعم ومحفز، يساعد على تقوية الروح المعنوية للعاملين في المنظمة، والمحافظة على صحتهم النفسية، والارتقاء بالمهنة من خلال تطوير قيمها وترسيخها في نفوس الأفراد، والارتقاء بالقيمة الاجتماعية للفرد، وتعزيز صورته عن ذاته واعتباره الذاتي وثقته بنفسه وبقدراته الذاتية. ولتحقيق هذه الأهداف لزم أن يتوفر القائد على مهارات تتجاوز المهارات الإدارية التي تركز على الأداء، والنتائج، وحل المشكلات، والتأثير في القرارات المتخذة على مستوى قاعدة الهرم (Quinn, 1996). إن المدير الذي يظل منشغلا بتدبير الأنشطة اليومية وما يرتبط بها من مشكلات لا يستطيع قيادة التغيير، وضمان انخراط الفاعلين التربويين في مسلسل الإصلاح. إن قيادة التغيير تحتاج إلى قدرات تتجاوز المهارات التقنية المرتبطة بعملية التدبير الإداري الروتينية.

إن قيادة التغيير تستلزم مشاركة الجميع في عملية اتخاذ القرارات، وتشكيل مجموعات لتدبير في مختلف مجالات الحياة المدرسية، وإكسابها القدرات والمهارات القيادية، وتخويلها صلاحية اتخاذ القرارات التنفيذية. وهكذا يتسع مجال القيادة ليشمل مختلف المستويات التنظيمية، بحيث يمكن لفكرة الإصلاح أن تسري في الهيكل التنظيمي من القمة إلى القاعدة، وتصبح استراتيجية التغيير متضمنة في المستويات العليا والدنيا من الهرم، قادرة على التكيف مع الخصوصيات المحلية. ذلك لأن تفعيل برامج الإصلاح والتغيير لا يقتصر على القيادات الإدارية، ولا يتحقق بإصدار التعليمات أو بالخطب الرنانة، ولكنه يتوقف بالأساس على كسب الولاء لجهود الإصلاح، وخلق تجاوب استراتيجي مع التغيير من خلال توسيع قاعدة القيادة والمشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات، وتوسيع شبكة التواصل على المستويين الأفقي والعمودي، وتكثيف عمليات التفاعل بين الفاعلين التربويين وبين مختلف دوائر النشاط في المنظمة، وتشجيع البحث، وجمع المعلومات حول الحالة الصحية للمنظمة وتيسير سريانها في الجسم التنظيمي وعملية استثمارها. من شأن هذه الإجراءات أن تساعد المنظمة المدرسية على اكتساب الوعي بالذات، والقدرة على التحكم في آليات اشتغالها، ومن ثمة تصبح الثقافة المدرسية مؤهلة للتغير الذي تفرضه التحديات البيئية.

تشمل قيادة التغيير، في نظر سينج (Senge, 1990)، ثلاثة أنواع من القادة: القادة المحليون، والقادة الذين يحتلون المواقع القيادية في شبكة العلاقات الاجتماعية، وقادة التنفيذ. يتألف الصنف الأول من الأفراد الذين يتحملون مسئولية تحقيق الأهداف التنظيمية على المستوى المحلي بحكم موقعهم في بنية السلطة الشكلية. وإليهم ترجع مهمة اختبار الأفكار الجديدة، وتقدير مدى قابلية المدرسين للانخراط في عملية التغيير. وقد يشمل هذا النوع من القيادة المدرسين الذين يشاركون القادة الرسميين في أداء بعض الأدوار كتنظيم النقاش في الاجتماعات، وتأطير البحوث والدراسات/ وجمع البيانات المتعلقة بأنشطة المجموعات. ويشمل الصنف الثاني الأفراد المتشبعون بالأفكار الجديدة ممن ليست لهم أية سلطة شكلية، ويعملون على نشر أفكارهم في النسيج الاجتماعي للمنظمة. ونظرا لعدم توفرهم على السلطة الشكلية يكونون أكثر قدرة على التأثير والإقناع، وأكثر فعالية ونشاطا، حيث نجدهم يتحركون بحرية عبر شبكة واسعة من العلاقات. وبفضل هذه الخصائص يجلبون التأييد لجهود الإصلاح، ويساهمون بشكل فعال في خلق التحالفات وعقد الشراكات. ويشمل الصنف الثالث الأفراد الذين لا يساهمون بشكل مباشر في مردودية العمل كالنظار والحراس العامون، ولكنهم يتحملون مسئولية الأداء الوظيفي للمنظمة ككل (Senge, 1999). يعتمد هؤلاء الأفراد في أداء أدوارهم القيادية على القادة المحليين وقادة الشبكة الاجتماعية، ويساعدون بدورهم هؤلاء القادة على تحقيق أهدافهم. مما يدل على أن الأدوار القيادية مهما كان مصدرها مترابطة يكمل بعضها بعضا على النحو الذي يمكن من تنفيذ خطة التغيير.

وخلاصة القول، إن تحديات التكيف تفرض علينا استبدال القيادة التي تقوم بوظائف الفرد بالقيادة التي تقوم بوظائف المجموعة. يساعد هذا النمط القيادي على تحريك الجماعة، وتقوية التواصل بين أعضائها، وتكثيف عمليات التفاعل، وحفظ تماسك المجموعة في عالم مضطرب.

ولكن القول بالقيادة الجماعية لا يعني قطع الطريق أمام المبادرات الفردية، وذوبان الفرد في الجماعة، وانمحاء الهوية الفردية، وإشهار مبدأ الإجماع لتكميم أفواه المنتقدين. إن القيادة الجماعية تقوم على أساس التفاعل التلقائي الحر بين الأفراد، والاعتراف بالخصوصيات والفروق الفردية، وتستمد قوتها وغنى أفكارها من الأفراد الذين يحتلون مواقع مختلفة، وينظرون إلى مجريات الأحداث من زوايا نظر متنوعة، وتؤمن بأن تحديد المشكلات الحقيقية والأفكار والحلول الناجعة قد تأتي من حيث لا تحتسب. ولذلك يجب أن تعمل قيادة التغيير باستمرار على تشجيع المبادرات الفردية لكي تتحول المنظمة من كونها جهازا يشتغل بطريقة آلية إلى منظمة معرفية تمتلك القدرة على التعلم، والابتكار، والوعي بالذات.

تكمن إحدى الوظائف الأساسية لقيادة التغيير في تحويل المنظمة المدرسية إلى منظمة معرفية قادرة على التعلم Learning organization. إن تحقيق هذه الوظيفة هو الذي يؤهل المنظمة للتكيف من خلال إكسابها القدرة على جمع ومعالجة المعلومات واستعمالها لتحقيق أهدافها في عالم متقلب. ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تحويل كل وضعية وكل فرد إلى مصدر من مصادر التعلم. يتجلى ذلك، على المستوى العملي، من خلال تشكيل فرق للبحث تتناول بالدراسة والتحليل العمل المدرسي، ونتائج التقويم، وأساليب التدريس، من أجل تقليص الفروق في الأداء بين فئات التلاميذ. وقد يتسع البحث ليشمل الثقافة المدرسية بما تنطوي عليه من مصادرات، ومعتقدات، وأنماط السلوك والتفاعل. ويكون الهدف خلق مناخ تنظيمي محفز. إن خلق مثل هذا المناخ سيعزز الشعور بالأمن لدى الأفراد في ظروف يكتنفها الغموض وعدم اليقين.

يستلزم بناء المنظمة المعرفية تغيير الثقافة المدرسية من خلال الوعي بمصادراتها الضمنية وقيمها ومعتقداتها التي توجد خارج دائرة الوعي. وهي مهمة يتطلب تحقيقها توفر القادة على قدرات ومهارات كتلك التي نجدها عند علماء الاجتماع والأنثربولوجيا. وتأتي في مقدمتها القدرة على إقامة مسافة بين الأنا والعالم الذي توجد فيه. إن تورط القائد في تجربة العمل اليومي يحجب عنه رؤية العديد من الظواهر، ويحول دون مساءلة الذات، ولا يرى من المحيط إلا ما يرغب في رؤيته، ولا يرى إلا الشجرة التي تخفي الغابة. وحتى يتسنى له توسيع مجال إدراكه واكتساب النظرة العميقة يتعين عليه أن ينسحب من حين لآخر، على المستوى الوجودي، من العالم الذي يعيش فيه، وينفلت من إشراطاته، ليتمكن من رؤيته كما لو كان ينظر إليه من أعلى شرفة تطل عليه. (Heifetz and laurie, 1997). والمقصود بذلك هو أن يكتسب القدرة على الملاحظة الخارجية الموضوعية لما يجري بالفعل في محيط العمل لا لما يرغب في أن يتحقق فيه، حتى لا يظل حبيس النظام، متمركزا على الذات، غارقا في ذاتيته، لا يرى العالم إلا بلونها. تساعده النظرة من أعلى الشرفة على الوعي بالذات وبآليات اشتغال المجموعة. أن الوعي بهذه الأشياء هو الشرط الأول الضروري لوضع استراتيجية للتواصل من أجل الدفع بعملية التغيير وإذلال العقبات والمعيقات التي تعترض سبيلها.

المراجع

1- Boudon, R. (1997). La logique du social, Paris : Hachette Littéraire.

-1Heifetz, R. A. (1994). Leadership without easy answers. Cambridge, MA: Belknap Press.

--2Heifetz, R. A., & Laurie, D. L. (1997). The work of leadership. Harvard Business Re

view,75(1), 124–134.

-3Hoyle, J. R., English, F. W., & Steffy, B. E. (1998). Skills for successful 21st century

school leaders: Standards for peak performers. Arlington, VA: American

Association of School Administrators.

-4 Lambert, L. (1998). Building leadership capacity in schools. Alexandria, VA:

Association for Supervision and Curriculum Development.

-5 Nadler, D. A., & Tushman, M. L. (1995). Types of organizational change: From

incremental improvement to discontinuous transformation. In D. A. Nadler, R. B.

Shaw, A. E. Walton, & Associates, Discontinuous change: Leading organizational

transformation (pp. 15–34). San Francisco: Jossey-Bass.

-6Quinn, R. E. (1996). Deep change. San Francisco: Jossey-Bass.

-7Roberts, C. (1999). Conscious oversight: A discipline of organizational stewardship.

In P.Senge, A. Kleiner, C. Roberts, R. Ross, G. Roth, & B. Smith, The dance of

change: The challenges of sustaining momentum in learning organizations (pp. 545–

553). New York: Doubleday.

-8 Senge, P. (1999). The leadership of profound change: Toward an ecology of

leadership. In P. Senge, A. Kleiner, C. Roberts, R. Ross, G. Roth, & B. Smith, The

dance of change: The challenges of sustaining momentum in learning organizations

(pp. 10–21). New York: Doubleday.

-9Sergiovanni, T. J. (1996). Leadership for the schoolhouse: How is it different? Why

is it important? San Francisco: Jossey-Bass.